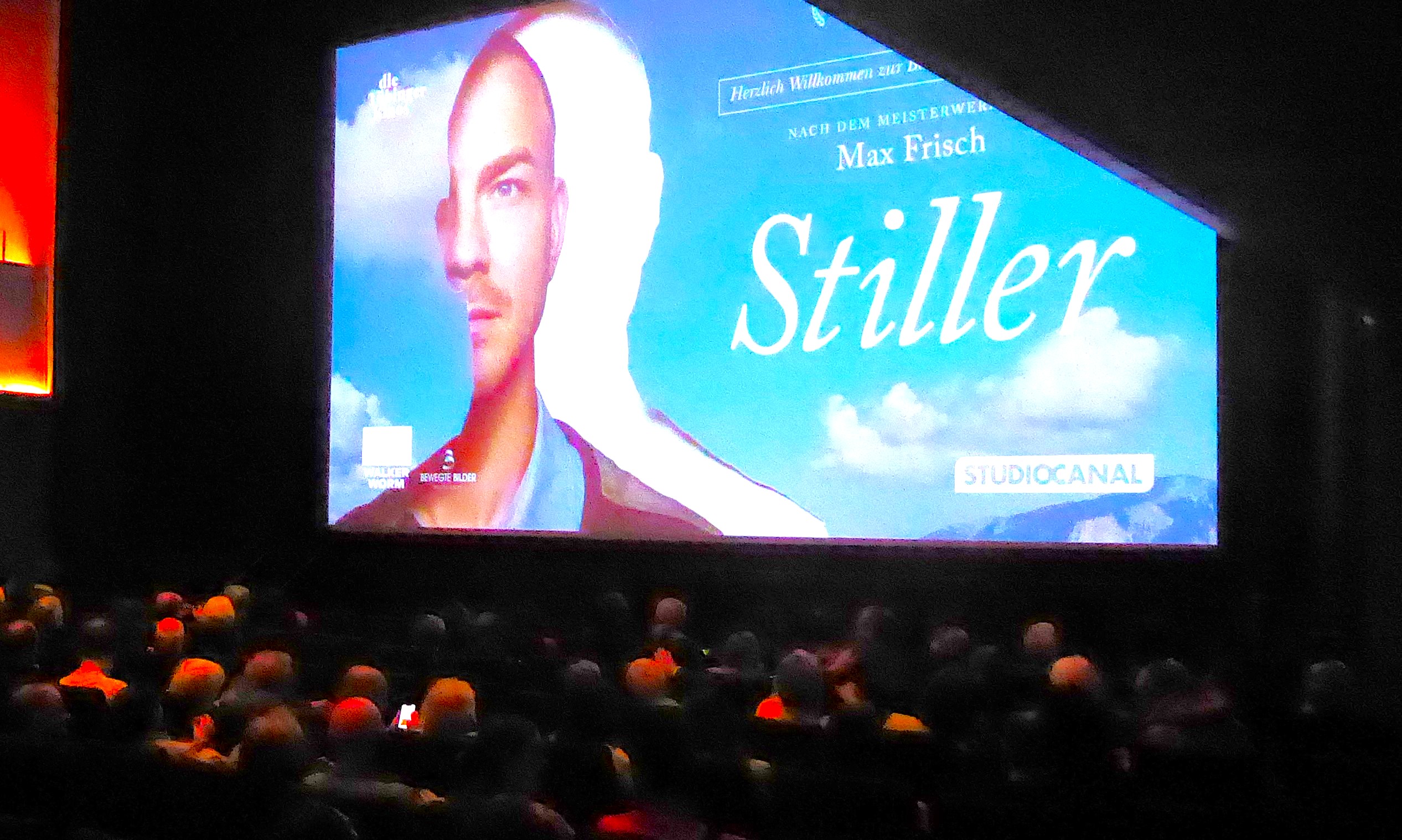

Im voll besetzten Großen Saal des Tübinger Museums hatte die Schweizer Max-Frisch-Verfilmung „Stiller“ am heutigen Sonntag ihre Premieren-Matinee – mit den Machern auf dem Podium

TÜBINGEN. Mit seinem 1954 erschienenen Roman „Stiller“ hatte Max Frisch seinen literarischen Durchbruch, verließ 43-jährig seine Familie und seinen Architekten-Beruf und wurde ganz zum Schriftsteller. Frischs Lebensthema „Identität“, vom Tagebuch-Schreiber penibel (und lebenslang) festgehalten, fand seinen fast plakativen Ausdruck, der Schweizer einen Welterfolg und den Weg in die Lehrpläne und Prüfungsthemen. „Homo faber“ und „Mein Name sei Gantenbein“ wie die Theaterstücke „Biedermann und Brandstifter“ und „Andorra“ festigten die literarische Weltgeltung des Zürchers.

Ein Schweizer ist es auch, der diesen Roman – dem Kino in seinen Mitteln von Montage, Perspektivwechsel und Rückblenden eigentlich scheinbar so eng verwandt – nun gut 80 Jahre später verfilmte, deutlich gekürzt: In Stefan Haupts Film steckt auch viel Tübinger Mitarbeit, von Carsten Schuffert, dem Kinobetreiber und „Bewegte Bilder“-Cineasten gebündelt. Er firmiert als „Production supervisor“. Volker Schlöndorff übrigens war mit „Homo faber“ und vor allem mit seiner späten „Montauk“-Paraphrase als filmischer Deuter des notorischen Womanizers Frisch nur mäßig erfolgreich gewesen.

Max Frisch war nicht umsonst Architekt. Seine „Stiller“-Geschichte wirkt doch sehr konstruiert, wenn auch sorgsam und originell konstruiert. Die steile Story um den Amerikaner James Larkin White, einen Forscher und Weltenbummler, den Schweizer Grenzer festnehmen, weil er der seit sieben Jahren verschollene Bildhauser Anatol Stiller sein soll, der wiederum an einem ominösen politischen Komplott mitgewirkt haben soll, wirkt doch in Vielem hart an der Grenze zum gerade noch Plausiblen.

Stiller hat nicht nur seine Frau Julika zurückgelassen, deren vielversprechende Karriere als Primaballerina jäh durch eine Tuberkulose-Erkrankung abgerissen war. Er hat seinerzeit auch eine Affäre gehabt mit Sibylle (Marie Leuenberger), der Frau des ermittelnden Staatsanwalts Rolf Rehberg (Max Simonischek), der jetzt an der Seite von Pflichtverteidiger Dr. Bohnenblust (Stefan Kurt) allmählich zum Verbündeten, ja Freund des angeschuldigten Amerikaners wird. Auch der sehr schlicht gestrickte Gefängniswärter Knobel (Marius Ahrendt) glaubt treuherzig an den Verhafteten und seine Geschichte.

Schon die ersten Einstellungen („Ich bin nicht Stiller!“) zeigen, wie Stefan Haupt seine und Frischs Geschichte zu erzählen gedenkt. Mit den vielen Nahaufnahmen, sorgfältig und ruhig geschnitten (Franziska Koeppel), hebt Michael Hammons Kamera die Gesichter hervor und gibt den Schauspielern damit die Möglichkeit und Aufgabe, die der Film gegenüber der Bühnenkunst bietet: in feinsten mimischen Nuancen darzustellen, was außen und vor allem innen vor sich geht. Das meiste davon ist Dialog.

Die Entscheidung, den gestrandeten James Larkin White von Albrecht Schuch darstellen zu lassen und sein Alter Ego Anatol Stiller von Sven Schelker, ist aus der Story heraus schlüssig. Sie nimmt den beiden eigentlichen Hauptfiguren aber die Gelegenheit, die eine grandiose Paula Beer, als Julika eigentlich in einer Begleitrolle, geradezu atemberaubend nutzt: die Wandlungen und Wendungen dieses Charakters aufs Allerfeinste und in einer faszinierenden Dichte zu zeichnen.

Der Regisseur gibt dem Film gerade wegen seines komplex balancierenden Plots, der durchgängigen Zweideutigkeit und den wechselnden Zeitebenen eine ganz klare Struktur: präzises Schweizer Handwerk zwischen Maschinenbau (oder Architektur) und Uhrmacherkunst. Die Rückblenden sind teilweise in Schwarz-Weiß gedreht, Anspielungen – das alpine Lungen-Sanatorium ist ein verschneiter Zauberberg, das Freibad am Zürichsee könnte Frisch geplant haben – bleiben dezent. Sparsam und mit Maß wird die Schönheit der Landschaftspanoramen eingesetzt.

Viel mehr noch als die Gestalten sind die Gesichter das eigentliche visuelle Spielfeld, die Close ups. Auch die Musik von David Hohl und Richard Rusicka fällt übrigens erst da wirklich auf, wo sie mal von fremder Herkunft ist: bei Tschaikowskys Ballett.

Dass die Identitäts-Problematik von Max Frischs und Stefan Haupts „Stiller“ zwar wohl mit Geschlechterrollen und -kämpfen zu tun hat, aber nichts mit X- oder Y-Chromosomen, mit non-binär, divers und anderen Trans-Gender-Themen, auch nicht mit Fragen von Herkunft und Hautfarbe, das lässt den Film ein wenig aus dem identitären Zeitgeist gefallen erscheinen. Sehenswert aber wäre die saubere Arbeit dieser Literaturverfilmung allein schon wegen der absoluten Glanzleistung von Paula Beer.

(FSK ab 12)