Im Tübinger Museum und im Reutlinger Kamino läuft Joachim Triers in Cannes und sogar für den Oscar hoch gehandeltes Familiendrama an

TÜBINGEN/REUTLINGEN. Filme haben eine Grammatik. Bei guten Filmen erfüllt jede Szene, jede Einstellung ihre Funktion im Ganzen. Eine Ästhetik, Atmosphäre, Ambiente, vielleicht ein Stil kommen hinzu. Auch Handwerk, auch Schauspielkunst, versteht sich. Am Anfang aber war die Story. Sein „Familiendrama“ hat der norwegische Regisseur Joachim Trier mit „Sentimental Values“ jetzt in die deutschen Kinos gebracht. Eine so krude, schräge und gnadenlos selbstbespiegelnde Geschichte kann nur autobiografisch inspiriert sein. Kein Autor mit cineastischem literarischem Anspruch würde sich einen so welt- und wirklichkeitsfremden Stuss ausdenken.

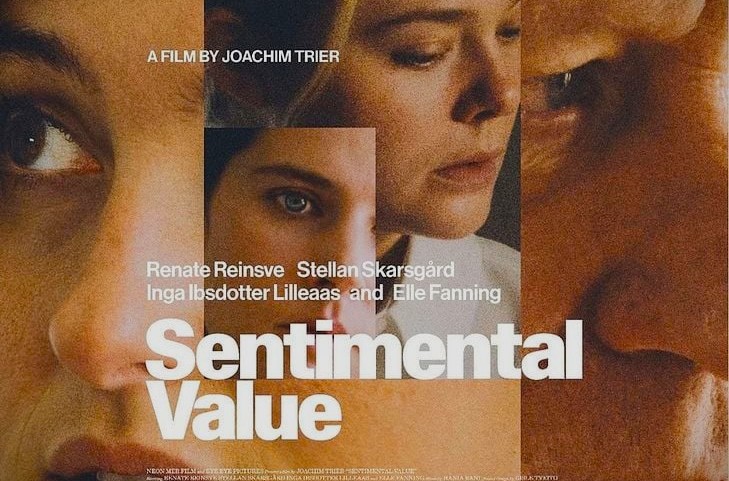

Die Jury in Cannes verlieh ihren Großen Preis dafür. Naja. Für Norwegen eingereicht, werden der europäischen Koproduktion sogar Oscar-Chancen eingeräumt. Träumt weiter. „Sentimental Values“ ist schlicht und einfach: schlecht, ganz schlecht. In jeder, wirklich jeder Hinsicht. Allenfalls von den Schauspielern abgesehen. Aber die Leistungen der drei, dreieinhalb Hauptdarsteller hängen sozusagen völlig in der Luft in diesem Script von Trier und Eskil Vogt, können keine Figuren, keine Charaktere, keinen Sinn ergeben in einem insiderhaften cineastischen Kunstwerk, das keines ist.

Es beginnt märchenhaft. Das Haus, altes skandinavisches Fachwerk, es redet. Aus dem Off erzählt eine Frauenstimme von den beiden Schwestern, die seinem Blick da täglich ins schulische Leben entwischen. Eine Rückblende. Hölzern, fast unbeholfen in Tempo und Rhythmus, lieblos bis laienhaft als Jump Cuts mit plötzlichen Schwarzpausen geschnitten, werden die Hauptfiguren in wild zusammengewürfelten Spots vorgestellt. Man trifft sich zum Begräbnis der Mutter. Überraschenderweise ist der Vater gekommen, ein gealterter Filmregisseur (Stellan Skarsgård), der Nora und Agnes – einst hatte er ihr eine Kinderrolle gegeben – früh verlassen hat.

Nora (Renate Reinsve) ist Schauspielerin geworden. Schlimme Panik-Attacken begleiten, zu Berlioz-Klängen (warum die „Symphonie fantastique“?), ihre Auftritte am Nationaltheater Oslo, wahrscheinlich Ibsen, Puppenheim. Einsam ist sie, bis auf einen verheirateten Kollegen als Gelegenheits-Lover beziehungslos und depressiv. Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) hat das Familienleben mit Mann und Sohn gewählt und wirkt halbwegs glücklich und zufrieden. Ob sie auch als Psychologin im alten, nicht nur über den Kamin hellhörigen Haus praktiziert wie die Mutter, wird – wie so vieles – nicht ganz klar.

Papa Gustav Borg will, nach langer Pause, sein filmisches Lebenswerk mit einem autobiografischen Meisterstück im Ingmar-Bergman-Stil krönen, das um den Selbstmord seiner eigenen Mutter kreist. Lange Jahre nach Gestapo-Haft und Folter durch die Nazi-Besatzer, hat sie sich erhängt, von einem Stuhl herab, der immer noch in der einstigen Bibliothek, dem Spielzimmer, dem Tanzsaal, dem Therapieraum des alten Hauses steht.

Irgendein Hollywood-Sternchen namens Rachel Kemp (ganz gut: Elle Fanning) hat er – Ojemine, auch das noch! – engagiert, weil seine schauspielende Tochter Nora sich standhaft weigert, die familien-traumatisch belastete Rolle zu übernehmen. Ein steinalter Kumpel, gleichfalls völlig abgehalftert, soll die Kamera führen. Das Spiel mit dem Film im Film humpelt bleischwer herum bis zur Schlusspointe, die auch nicht sonderlich originell ist. Keine Spannung, auch keine unterschwellige, keine Entwicklung, keine Seelen-Recherche, kein dramaturgisch schlüssiges Konzept.

Die Settings, sogar das Haus, aus dem mehr zu machen gewesen wäre, sind langweilig. Von Bildkomposition, von Perspektiven, von Lichtführung, Leitmotiven, Tempo, Taktung und allen weiteren Techniken und Kniffen der Filmkunst versteht der Regisseur so gut wie nichts. Die Kamera (Kasper Tuxen) taumelt – ohne dramaturgisch schlüssige Motive – hin und wieder nach skandinavischer Dogma-Art herum. Die Close-ups, in denen die Mimen wenigstens ihre Qualitäten zeigen dürfen, sind auch konventionell, mehr nicht.

Kurz: eine komplette Katastrophe.

Joachim Trier ist weitläufig verwandt mit Lars von Trier, dem großartigen dänischen Skandal-Regisseur, der zusammen mit Thomas Vinterberg das Dogma 95-Manifest eines puristisch wahrhaftigen Films verkündete. Der Namensvetter macht ihm, trotz gelegentlich torkelnder Handkamera, keine Ehre. Null.

Der müde Gag zum Schluss ist unvermeidlich, pardon: „Der schlechteste Mann der Welt“ hieß der letzte Film von Joachim Trier. Jetzt hat er selber den schlechtesten Film der Welt abgeliefert. Reine Stümperei. Wichtigtuerisch in seiner cineastischen Insiderei. Eine Cannes-Jury und all die (mit wenigen Ausnahmen) begeisterten Kritiker-Kollegen hin oder her. Nur Marie-Luise Goldmann von der „Welt“ wandelte den naheliegenden Joke um und titelte: „Der schlimmste Film der Welt“. Recht hat sie.

(FSK ab 12)