Mit der Camerata Bohemica Prag und der kasachischen Violinsolistin Aiman Mussakhajayeva endeten die Bebenhäuser Sommerkonzerte

BEBENHAUSEN. Einer gute Verbindung: Mit der Prager Camerata Bohemica sind am Samstagabend im ausverkauften Sommerrefektorium des Klosters Bebenhausen die Sommerkonzerte 2025 zu Ende gegangen. Solistin war die kasachische Geigerin Aiman Mussakhajayeva. Gudni Emilsson, Manager der Tübinger Konzertreihen von Kulturreferat und Museumsgesellschaft, dirigierte Werke von Astor Piazzolla und Josef Suk.

Sie ist so etwas wie die Grand Dame des kasachischen Musiklebens, weit über ihr meisterhaftes Violinspiel hinaus, mit dem sie in aller Welt aufgetreten ist: Aiman Mussakhajayeva. Sie hat Orchester gegründet, Hochschulen geleitet, viele Schüler an die Spitze geführt, neben zahllosen musikalischen Preisen von der Unesco den Titel „Artist for Peace“ verliehen bekommen und die Jury des Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerbes geprägt…

Die „Vier Jahreszeiten“ von Astor Piazzolla sind ein gleichermaßen globaler wie lokaler Zyklus, zumal in der sehr freien, sehr geigenbetonten und um weitere Vivaldi-Zitate ergänzten Fassung, die Leonid Desyatnikov (*1955) im Auftrag von Gidon Kremer im Jahr 1999 vorlegte. Der aus dem ukrainischen Charkiw stammende Komponist emigrierte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine von seinem Wirkungsort Leningrad/St. Petersburg ins israelische Haifa.

Die zwischen 1965 und 1970 entstandenen Konzertstücke, ganz dem neuen Tango, aber auch kühner Jazz-Harmonik verpflichtet, beginnen ursprünglich mit „Verano porteño“, dem Sommer, was mit den unterschiedlichen Hemisphären zu tun hat. Die Bebenhäuser Version für Violine und Orchester setzte den Herbst, „Otoño porteño“, an den Anfang. Das Adjektiv steht im Spanischen für Hafen, bei Piazzolla speziell aber für das Hafenviertel der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, in dessen Kaschemmen und Bordellen seine Musikerlaufbahn als Erfinder des Tango nuevo begann.

Bekanntlich studierte Piazzolla (1921 bis 1992) bei der eminent einflussreichen Kompositions-Lehrerin Nadia Boulanger in Paris, die ihm von seiner Fixierung auf die europäischen Größen zeitgenössischer Musik (er verehrte aber zeitlebens auch besonders Bach) abriet und ihm mit drastischen Worten („Du Idiot!“) sozusagen zu seinem Coming out als authentischer Tango-Musiker verhalf. Jeder seiner Kompositionen hört man aber die sorgsame Schulung an diesen europäischen Formen und Traditionen an. Die Verbindung mit dem Tango argentino, dieses bis tief ins Animalische hocherotischen Tanzes hinein, hat sein Werk gerade in der sogenannten E-Musik so unverwechselbar wie unsterblich gemacht. Von seinen zeitlosen Melodien nicht zu reden.

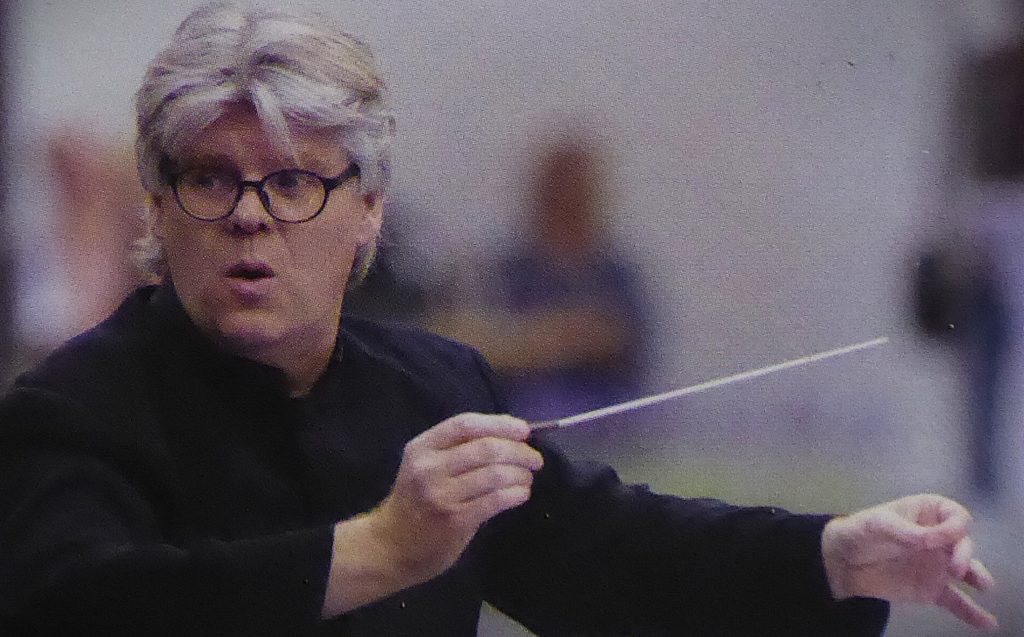

Die Camerata Bohemica, mit gut einem Dutzend Musiker in Autos aus Prag angereist, hatte ihr Gründer und Leiter, der Cellist Tomáš Strašil, so perfekt präpariert, dass Gudni Emilsson, der weltläufige Isländer, schwäbisch ausgedrückt geradezu auf ein „g’mäht’s Wiesle“ (sit venia verbo) zurückgreifen konnte. Er setzte in allen vier Sätzen auf diese ungeheure Motorik, schärfte die Synkopen an, ließ aber den kontrastierenden lyrischen Passagen ihren ganzen melodischen Schmelz. Darauf konnte sich die Solistin geradezu tragen lassen – oder energisch voranstürmen. Auch die spezifische verzögernde Tango-Agogik war bestens abgestimmt.

Das Spiel von Aiman Mussakhajayeva wirkte routiniert, robust und kraftvoll, manchmal sogar wild im Temperament, aber in Bogentechnik, Intonation, Geläufigkeit und Tongebung absolut einwandfrei. An tiefer Musikalität bis in schwelgerische Melodik oder zarteste Pianissimi hinein fehlte es dabei keineswegs. Der rauschende Beifall verlangte nach einer Zugabe, Piazzollas grandiosem „Oblivion“ mit Orchester. Und weil auch da der Applaus so lang anhielt, kam noch ein furios virtuoses Solo-Encore mit wahrhaftigem Flitzebogen, Doppelgriffen und Arpeggien dazu.

In Tschechien gehört Josef Suk (1874 bis 1935) – wie sein gleichnamiger Enkel, der gleichfalls ein herausragender Geiger war – zum nationalen Kulturinventar, im Rang nicht weit hinter seinem Schwiegervater Antónin Dvořák. Für das liebreizende Frühwerk war dessen Ton und Stil unverkennbares Vorbild. Die Serenade für Streichorchester in Es Dur opus 6, das Jugendwerk eines 18-Jährigen, der über alle nötigen Begabungen in Fülle gebot, förderte aber auch ein Johannes Brahms bereitwillig.

Bei allem Charme, dem Reichtum an rhythmischen Finessen aus dem Reservoir böhmischer Volkstänze und an melodischen Gaben, aber auch an Formgefühl, wirkt sein Satz doch (noch) etwas dünn. Gerade die auf feine Klangbalance und Durchsichtigkeit ausgerichtete Deutung Gudni Emilssons und seiner tschechischen Streicher machte das deutlich. Die vielen schönen Stellen, der tänzerische Schwung und die zauberhaft leichte Atmösphäre dieses leichten Abendstücks gefielen den Publikum trotzdem sehr – und das völlig zu Recht.

Fotos: Martin Bernklau

Foto: M. Bernklau